作为从“零时刻”到日、月、季、年无缝隙预报业务的重要组成部分,气象实况业务为“监测精密、预报精准、服务精细”提供有力支撑。

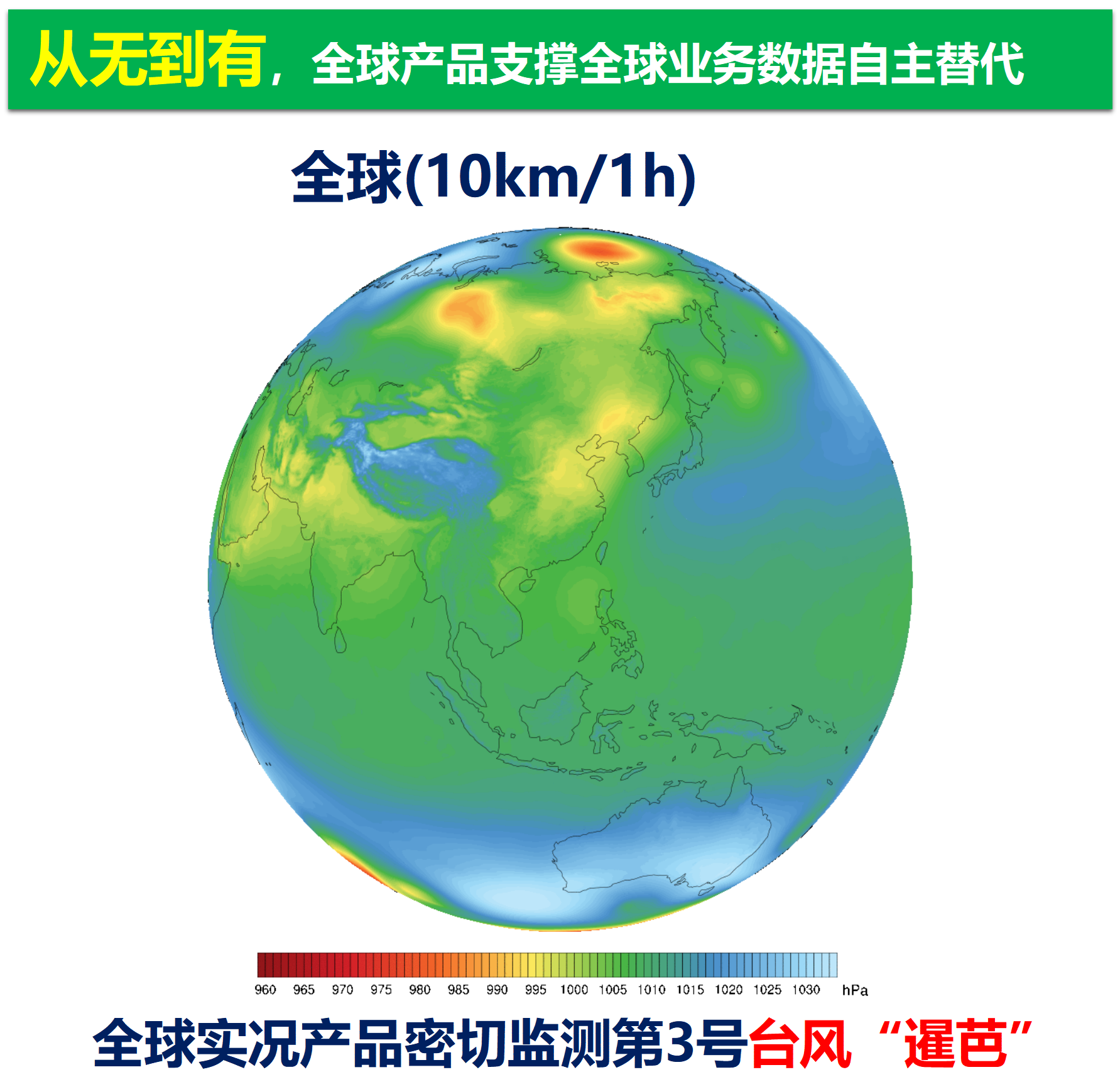

国家气象信息中心(以下简称“信息中心”)通过在实况业务上深耕细作,持续挖掘海量观测数据的应用价值,通过科技创新,将传统数理分析与人工智能分析方法充分结合,统筹各类常规地面站、雷达和卫星观测资料核心处理技术,实现空-天-地多源离散、异构数据的融合应用,构建高精度高质量的大气、陆地、海洋等多圈层气象数据产品体系,研发形成空间全覆盖、时间均匀、实时、快速、全面、精准的“全球-区域-局地”一体化实况分析业务产品,为智能网格预报、低空经济气象服务提供了高时效、高质量、高精度、高价值的“好用数据”。全球实况产品支撑全球业务数据自主替代。自2018年起,信息中心集中关键力量研发高质量的时空、要素多维实况分析产品。两年后,实况业务迅速发展,全球实况业务系统建成,并研发出三维大气、陆面、海洋、降水等4类42个产品,最高分辨率可达10公里/小时,其中,全球10公里分辨率的大气和表面实况分析产品,包含204个关键要素,产品质量总体与国际同类产品相当,时效明显优于国外产品,为“全球监测、全球预报、全球服务”提供支撑。同时,45年长度的CMA-RA V1.5应用于中国气象局人工智能天气预报大模型示范计划(AIM-FDP),为“风雷”“风清”“风顺”等AI大模型的训练和业务运行提供了有力支撑。

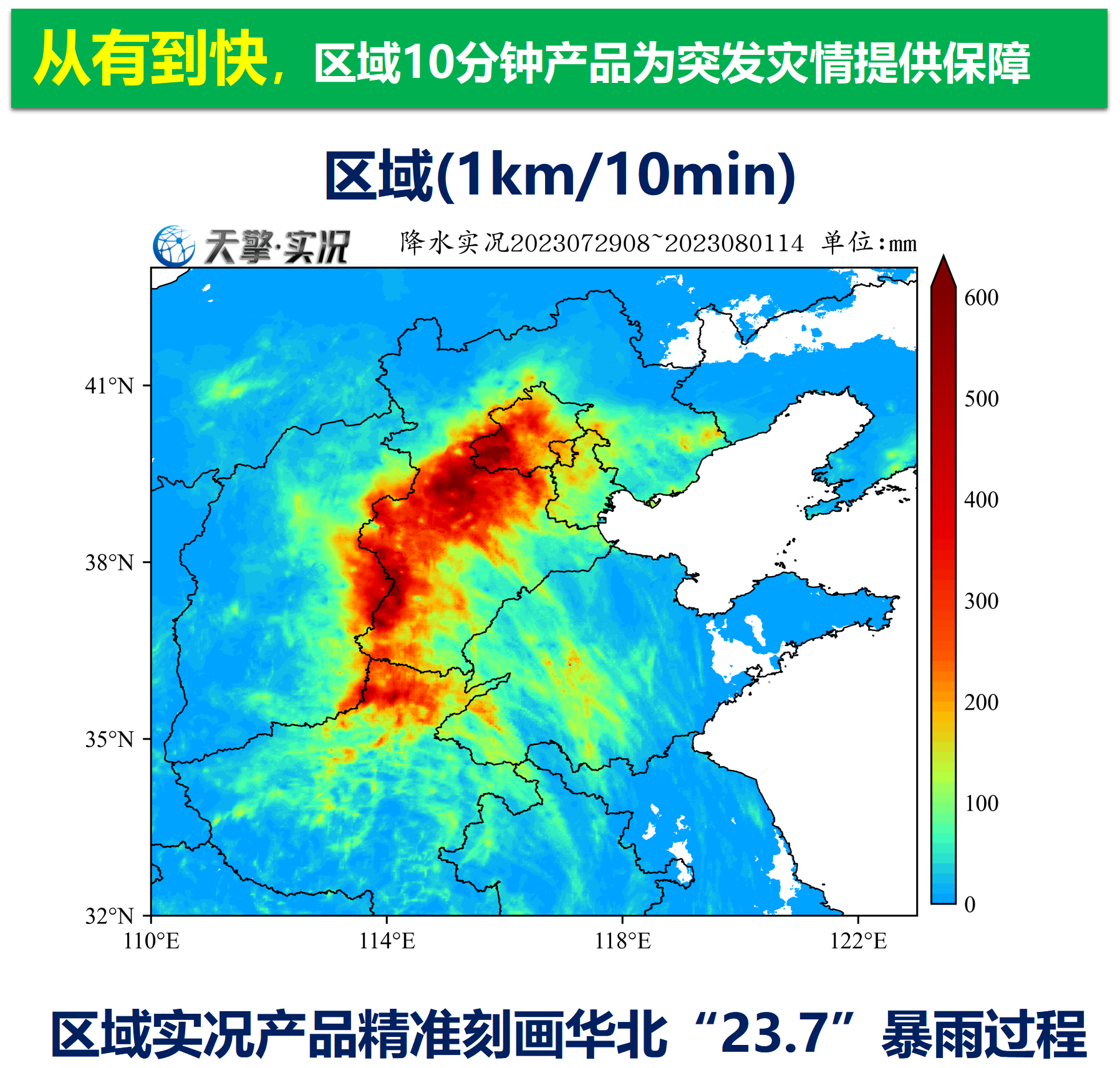

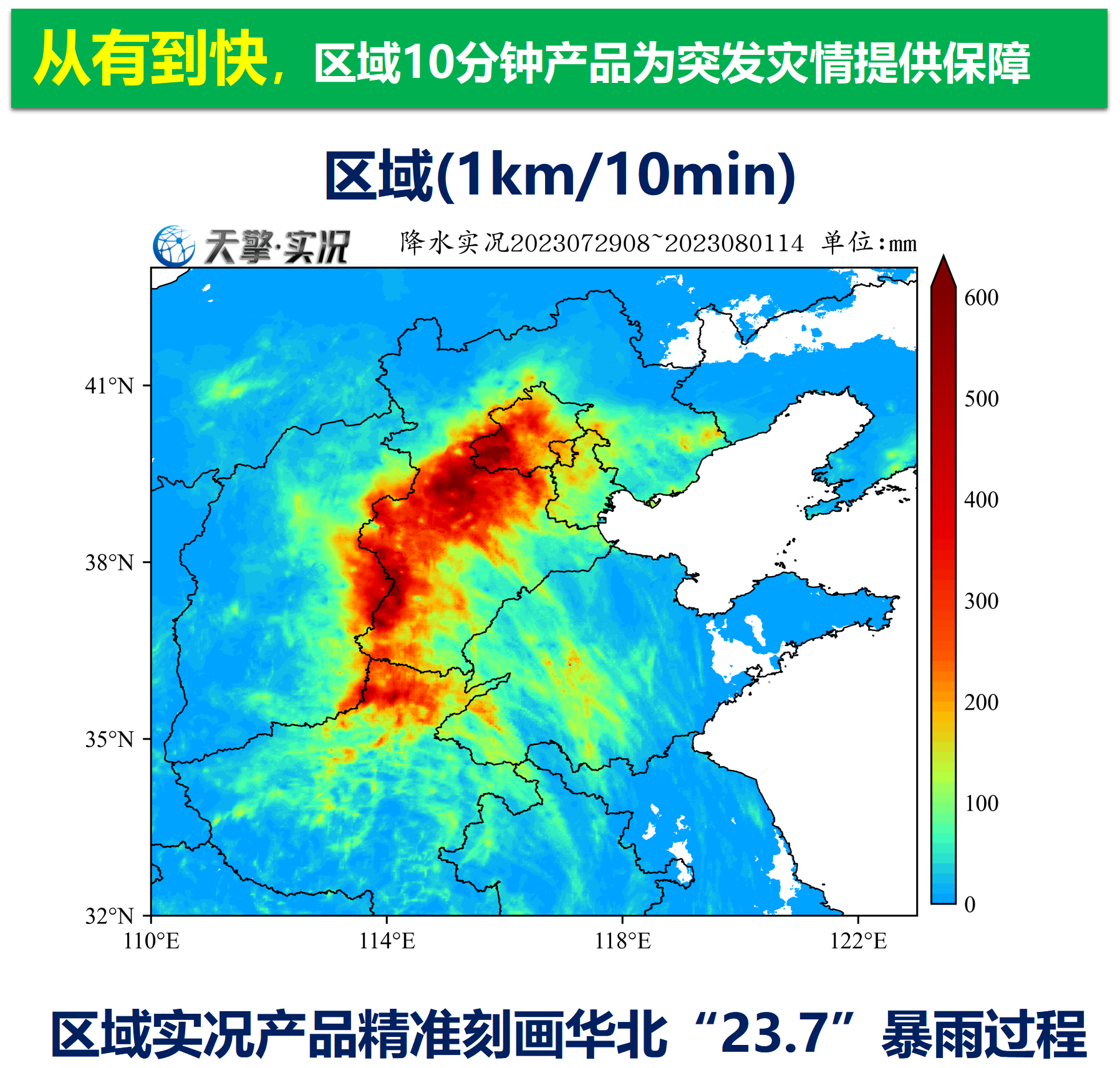

区域分钟级实况产品为防灾减灾提供充分保障。时效是实况的生命,信息中心研发了中国区域三维大气、陆面、海洋、降水、三维云、天气现象等6类127个实况分析产品,最高分辨率达1公里/10分钟,同时新增极大风、积雪深度、雾和霾及沙尘等灾害性实况产品,大幅提升对复杂地形、极值、冬季降水的刻画能力,在全国天气会商降水实况回顾、天气过程复盘、流域面雨量监测等场景中应用广泛。2023年,受台风“杜苏芮”影响,京津冀地区遭受强降水、山洪和泥石流等自然灾害,信息中心利用实况分析产品插值生成的降水估测数据,确保了京津冀地区气象台站数据的连续性。2024年,信息中心进一步完成了实况插补缺失站的业务流程构建,累计为7个省(自治区、直辖市)11次气象灾害和保障过程978个缺失站数据进行插补服务,为防汛调度提供了支撑。

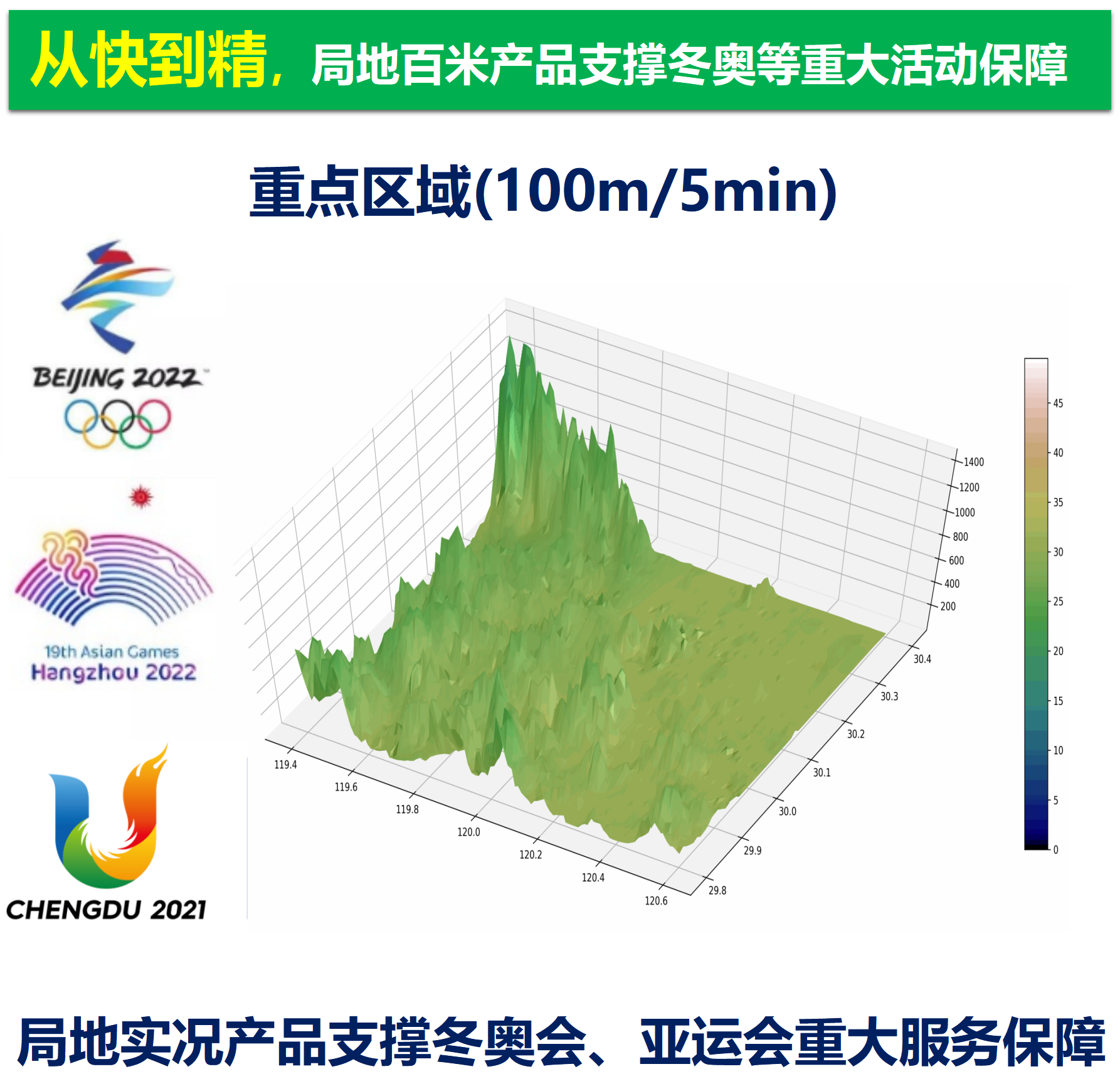

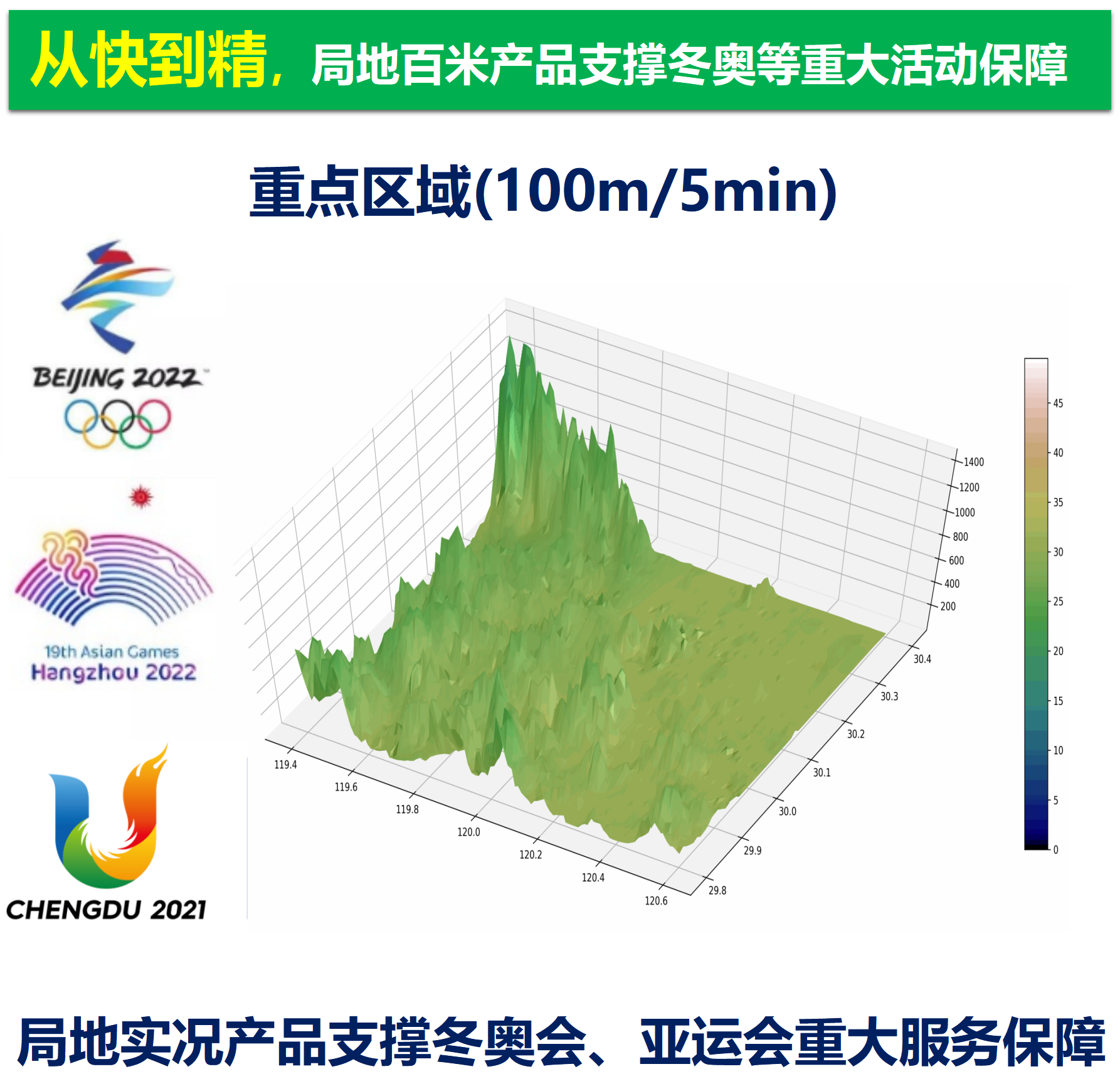

局地百米级实况产品为经济社会高质量发展保驾护航。信息中心通过加强对局地百米融合分析、降尺度、机器学习等关键技术的研究,实现风云四号B星等高时空分辨率数据在局地百米分辨率产品中的应用,研制局地陆面、降水、云等3类28个实况分析产品,同样实现了加密观测等高时空分辨率数据在局地百米分辨率产品中的应用,产品时效最快可达逐5分钟滚动更新,充分支持北京冬奥会、杭州亚运会、哈尔滨亚冬会等重大赛事活动顺利举行。此外,针对精细气象数据护航低空经济发展的示范建设工作,深刻聚焦一线低空经济企业部门在保障飞行安全、提升飞行效率上的气象服务需求,陆续研制了三维云、低空风、降水、能见度、灾害性天气等32种低空类实况分析产品,实现面向不同场景的定制化应用。

目前,信息中心已通过高价值气象数据产品业务准入的实况分析产品共22种,包括全球产品7种、区域产品14种以及省级实况分析系统1个,有效支撑了全球天气监测、预报预警服务、数值模式检验、人影作业指挥、公共气象服务等众多核心业务,并成为无缝隙智能网格预报必用“初始场”和“检验场”。下一步,信息中心将进一步围绕全球预报、气象大模型训练、低空经济等业务需求,持续攻关多源融合实况分析技术,加强激光测风雷达等新型垂直探测资料的应用,提高国产卫星资料的同化占比,不断提升高价值气象数据产品质量、拓展要素、延长序列,确保气象业务科研源头数据安全、自主可控。

作者:庞紫豪 韩帅 谷军霞 张涛

责任编辑:刘倩

审核:苏杰西