编者按

近日,中国气象局科技司通报2024年“守正创新 奉献气象”弘扬新时代科学家精神主题实践活动典型案例,国家气象信息中心“强化科技创新和人才驱动 提升数据技术产品自主可控能力”入选。本文分享该典型案例,梳理其成功经验,展示国家气象信息中心在弘扬新时代科学家精神方面的生动实践。

经验

◆坚持系统观念,统筹上下游业务;

◆坚持需求牵引,提升自主支撑能力;

◆坚持迭代发展,构建核心技术;

◆坚持开放合作,形成国省合力。

227种产品提供预报预测核心业务应用,35种产品支撑10余次重大活动保障,5种长序列实况分析产品支撑气象人工智能大模型应用……多年来,国家气象信息中心(以下简称“信息中心”)从无到有,从有到精,集智攻关建成了“全球—区域—局地”一体化,包含大气、陆面、海洋等多圈层多要素的实况业务体系,为气象高质量发展提供了坚实支撑。

攻关破局 从“卡脖子”到“攥紧拳”

无限逼近大气的真实状况是气象实况业务的发展目标。2018年,中国气象局启动智能网格预报业务建设,高质量实况产品的匮乏,成为亟待解决的难题。2022年,气象人工智能建设工作稳步推进,但当时主流气象大模型依赖的训练数据均为欧洲中期天气预报中心数据集,气象大模型研发面临数据失控的潜在风险,亟需高质量、高时空分辨率的国产再分析和实况长序列回算产品。

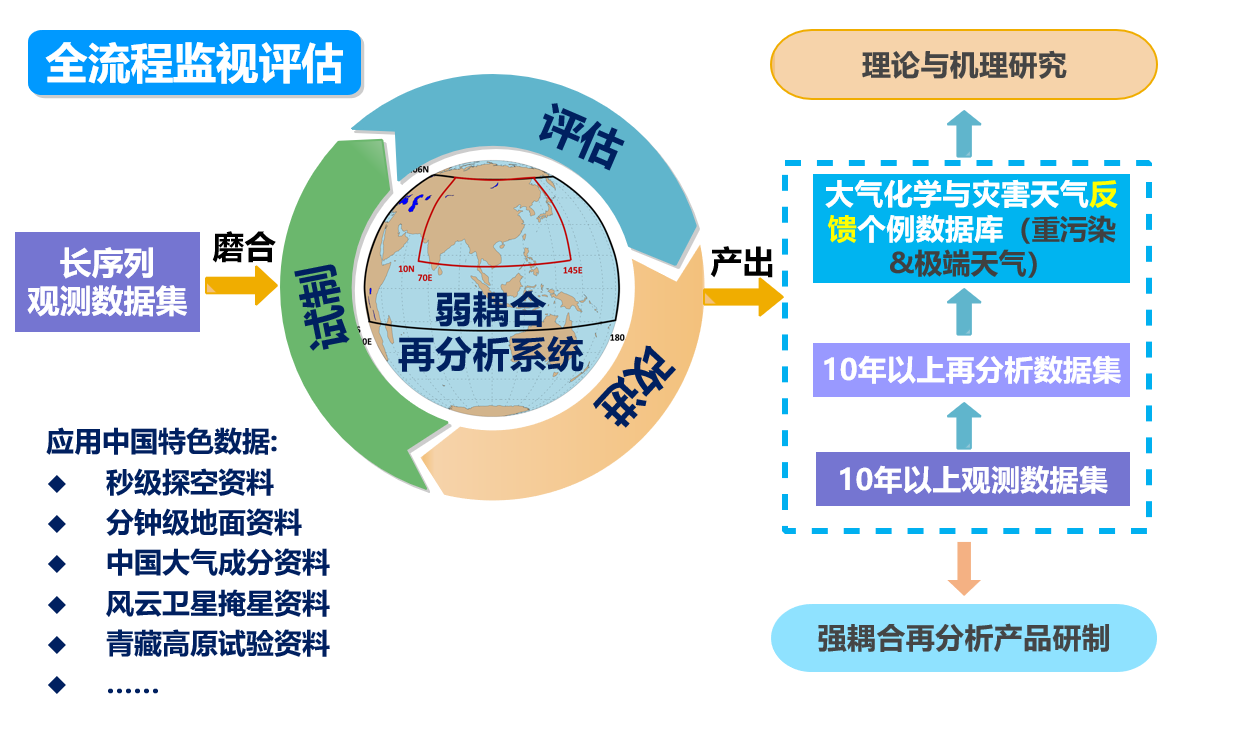

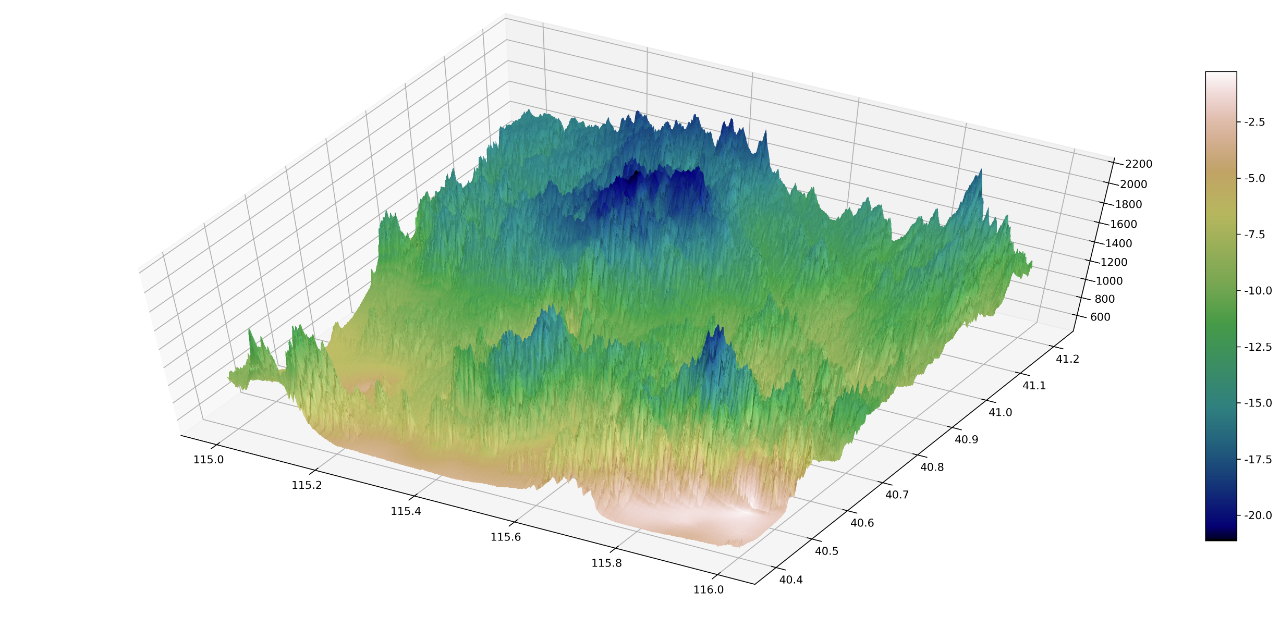

2023年,中国气象局组建气象实况分析重点创新团队,团队成员聚力发展气象数据领域的关键核心技术,研制气象实况分析产品,同时提升各类观测数据的同化应用效果,逐步发展出四维集合变分混合同化、集合最优插值等20余项关键技术,将陆海空天数据编织成无缝网格。其中,大气化学—天气弱耦合同化技术的首次应用,使中国区域大气化学—天气耦合再分析产品的序列扩展至34年;机器学习降尺度算法的研发,让百米级局地实况分析成为可能。

大气化学—天气弱耦合同化技术首次应用于化学再分析

实战检验 风暴眼中淬炼数据精度

信息中心以实况分析产品为核心,持续打造高时效、高质量、高精度的“好用数据”,数据自主供给率提高至87.5%。

2023年至2024年,华北极端暴雨、台风“杜苏芮”等影响期间,部分观测数据一度中断,信息中心开展站点插补业务,保证了降水观测的连续性。

不仅如此,长序列多源数据融合实况分析产品还为气象人工智能大模型提供了有力支撑,45年长度、全球10千米、小时尺度大气再分析产品(CMA-RA V1.5)的问世,打破了 AI预报预测大模型的数据瓶颈。这些实况产品还在北京冬奥会等重大活动的气象服务保障中提供数据支撑。

百米气温实况分析产品为北京冬奥会滑雪赛事场地温度预报提供支撑

薪火相传 向更优国产数据集进发

“人能尽其才,则百事兴”。实况和再分析产品的从无到有,也孕育了一群团结协作、集智攻关的“精兵强将”。

信息中心形成了以中国气象局重点创新团队为核心、以中心创新团队协同支撑的阶梯型人才布局,拥有中国气象局战略科技人才等高层次专家人才16人、正高级专家17人、省级骨干近百人;同时,吸引国内外资深专家组成科学指导委员会,为气象数据技术产品业务的发展奠定了坚实的人才基础。

未来,信息中心将继续坚持需求导向,加强科技创新和人才培养,持续引进和吸收国际先进技术,加大自主研发力度,丰富实况产品种类和质量。同时,进一步推动产品应用国产替代,提升国产数据集的国际竞争力。

来源:中国气象报

作者:刘丹

编辑:闫泓

审核:胡亚