气象科学专业知识服务系统

气象+文物保护——韧性古迹遗址 何以安度风雨?

今年国际古迹遗址日主题为“灾害与冲突下的遗产应对准备”,既是对国际古迹遗址理事会成立六十周年行动成果的回顾,更是一次对文明延续性的深刻追问:在多重风险交织的时代,文化遗产如何守住根脉、延续文明?

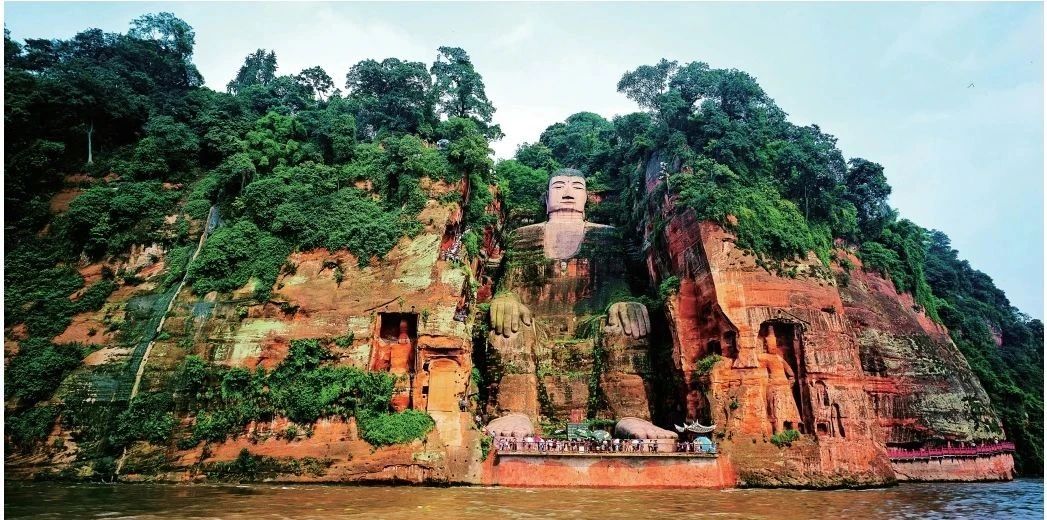

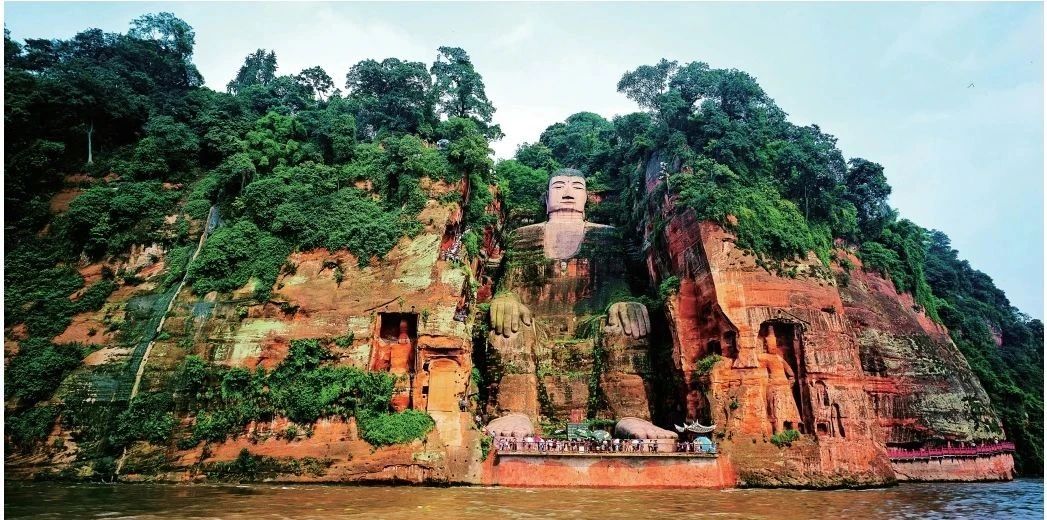

战争、冲突、自然灾害……这些灾难性事件从未远离人类文明的进程。近年来,ICOMOS反复提及气候危机、冲突危机、防灾减灾等主题,折射出文化遗产正面临多重挑战与角色重塑。谈及今年主题的意义,中国古迹遗址保护协会表示:在“灾害与冲突”主题背景下探讨遗产对社会、环境、经济和政治的影响,以及在构建可持续未来中所发挥的作用,是ICOMOS积极响应时代变革,汇聚文化遗产领域专业力量,在充满挑战的时代,携手全球同行筑牢文化遗产韧性之基的应对策略,也是对全球文化遗产保护理念的重新唤醒。东南大学建筑学院教授董卫指出:这一主题,实质上是在敦促国际社会更早地开展合作,提高我们在复杂灾害条件下保护文化遗产的能力。3月28日的缅甸曼德勒地震不仅导致大量人员伤亡,还造成上百座寺庙损毁。超过30支中国救援队、医疗队及20余国救援力量驰援震区,展现了文化遗产保护的国际性和人类命运共同体理念。唯有各国携手、多学科融合,才能增强人类文明应对冲击的韧性。精细化的气象服务在文化遗产保护中扮演着越来越重要的角色。中国作为文化遗产大国,遗产种类多样、分布广泛,面临的气象灾害风险也更复杂多元。4月11日,北京发布大风橙色预警信息后,圆明园遗址公园采取多项防范举措,为古树穿“铁甲”,户外展示文物紧急“搬家”,实现精准防护。面对愈加复杂的气候风险挑战,气象服务正在深度嵌入文化遗产保护的全流程:在甘肃,气象部门与文物局、敦煌研究院积极打造“数字敦煌”气象服务,做好环境调控,助力科学决策。在宁夏,气象部门通过数据分析,科学划定西夏陵遗址保护修复的黄金时段……今年1月7日,宁夏回族自治区气象局工作人员搭建应急自动气象观测站,服务保障承天寺塔抢修维护。图/文 雒璇在大昭寺前的唐蕃会盟碑碑亭中,西藏自治区拉萨市气象局工作人员安装5要素便携式自动气象站,实时监测碑亭中的温度、湿度等气象要素。图/文 靳楠2018年至2021年,我国已有约四分之三的遗产地建立了大气环境监测体系;目前,气象部门不断完善以气象预警为先导的应急响应联动机制、重大灾害性天气“叫应”服务机制以及“灾前—灾中—灾后”全流程预报预警服务机制等,为文化遗产筑起更坚实的“防护屏障”。从防灾视角切入文化遗产保护,“合力”仍是关键词。当前,对于文物古迹来说,修缮是最有效的防灾减灾举措之一,大量古建筑之所以出现灾损,在很大程度上是因为地方政府对低级别古建筑的修缮投入不足,致使其抗灾能力相对薄弱。乐山大佛 来源:峨眉山—乐山大佛风景名胜区管理委员会董卫提出,可依据气候分区与地理特征,将全国划分为不同的历史文化片区,按照文化遗产类型及其可能受到气象影响的方面制定差异化保护预案。“条件成熟的地区还可以借助AI大模型开展气象环境与文化遗产的耦合分析,形成覆盖全国的区域气象灾害预报预防网络。”他还强调,中国传统农业文明中积累的丰富气象知识,如二十四节气与地方物候经验,也应成为现代遗产保护的一部分。“这些古代智慧,正是先民与气象互动的长期成果,也是我们今天构建保护体系的重要文化基因。”

来源:中国气象报

作者:王婉

责任编辑:林禹彤

审核:苏杰西