观测记录是科学家研究地球系统演化的重要工具。国家气象信息中心(以下简称“信息中心”)系统科学地梳理了现有的全球多圈层观测记录,甄别并校正了其中的潜在错误记录,构建起了完整的全链条基础数据处理技术体系,研发形成以大气圈为主,覆盖陆地、海洋、冰冻、生态等多圈层的长序列基础数据及气候序列数据产品。

立足大气圈,拓展海陆气多圈层产品。信息中心围绕业务应用需求,攻关发展数据质量控制与评估、偏差分析与订正、气候序列均一化、人工智能分析等关键技术,研发形成覆盖分钟、小时、日、月等尺度,包括大气、陆地、海洋、遥感遥测基础数据及气候序列均一化等7类31个子类174个产品。其中,地面包含温压湿风及云、能见度、天气现象等70余种观测要素,海洋包含气压、气温、露点温度、风、海表温度等27项要素,高空包含多个垂直高度层的气压、位势高度、温度、露点温度、风向和风速等全要素,为全球极端事件监测及数值模式同化应用提供数据支撑。

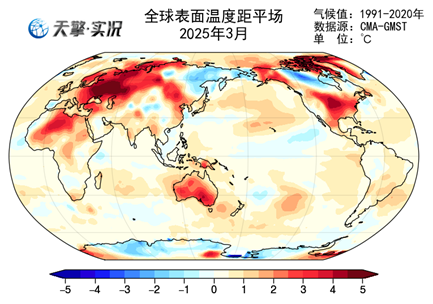

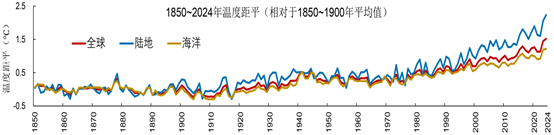

掌握核心科技,全球产品实现自主生产。信息中心对标国际同类产品,攻关多源数据整合、质量控制、全球日界自适应统计等技术,建立了覆盖小时-日-月-年-气候态的多时间尺度的全球站点观测基础数据产品体系,现已投入国家气象中心等单位业务应用。基于该产品构建形成中国气象局全球表面温度曲线(1850年以来),于2023年首次应用于《中国气候变化蓝皮书》,助力提升全球增温监测自主性和权威性,成为中国气象局全球气候监测的重要指标。

全球 2025年3月全球表面温度距平

1850-2024年平均温度距平(相对于1850-1900年平均值)(单位:℃)

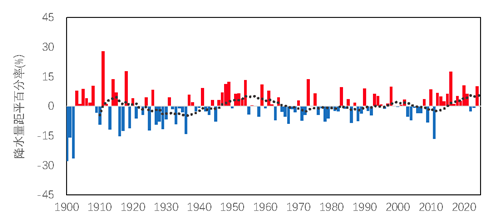

锚定"数字标尺",按迹循踪百年变迁。信息中心深耕均一化技术十余载,面向大气圈及水圈关键要素,研制覆盖全球及中国区域大气、陆地及海洋25套长序列均一化气候数据产品。产品深度参与《中国气候变化蓝皮书》《全球气候状况报告》《大气环境气象公报》等国家级权威技术报告的编制,支持开展区域气候可行性论证、气候评价、灾害风险普查等业务应用,在气候监测、能源评估等业务中发挥了重要作用。

1900-2024年中国降水量距平百分率(单位:%)

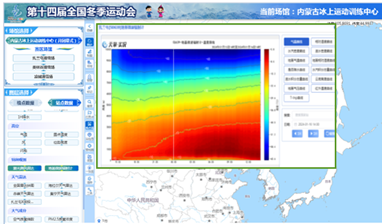

强化新型数据处理,丰富三维立体产品种类。面对新型观测体系的快速发展及低空经济等新兴行业发展需求,信息中心持续优化新型观测数据产品质量,攻关发展了激光测风雷达、气溶胶激光雷达、微波辐射计等新型观测资料质控技术,加强新型资料之间多源数据交叉检验评估,持续丰富新型观测产品种类,研发形成5大类22种新型观测数据产品,有力支撑会商应用、实况分析产品研制及检验评估100余次,为北京冬奥会、陕西中亚峰会、十四冬等重大活动气象服务保障提供重要数据支撑。

新型资料产品支撑十四冬重大活动保障

下一步,信息中心将继续紧密围绕业务需求,构建“技术迭代-产品升级-应用深化”的研发闭环,拓展多圈层要素种类,聚焦提升数据精度、时空分辨率及序列长度,借助人工智能等新科技力量,开展新一轮技术攻关。

作者:远芳 陈丽凡 杨溯 李庆雷 曹丽娟

责任编辑:闫泓

审核:苏杰西