用户访问量达143.5万次,数据服务量超4.2TB,收到来自25个国家的用户反馈……中国气象局自9月17日向全球发布第六批《中国气候数据产品国际共享目录(第一批)》,对外共享中国气象局全球气候数据集,仅一个月便收获亮眼成效,充分展现了中国气象数据开放共享在全球范围内的关注度与应用价值。

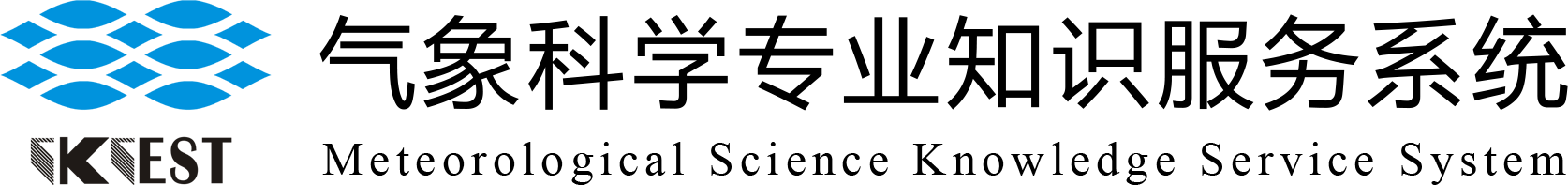

中国气象局全球气候数据集

随着新一轮科技革命和产业变革加速推进,数据作为新型生产要素的价值日益凸显,成为全球各国关注的焦点。气象数据作为数据要素体系中极具特殊性与战略意义的分支,不仅承载着对大气运动、水文循环等自然规律的精准刻画,更深度融入国计民生与产业发展的关键环节。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视数据工作,把统筹数据发展和安全摆在重要位置。观势早、行动先,中国气象局立足气象数据之于经济社会发展的深远价值,以长远视野布局,统筹数据发展和安全,推动数据合规高效流通使用,将气象数据开放共享成果作为滋养经济社会高质量发展的“源头活水”。

将时间的指针拨回到25年前的起步时刻,可窥见跨越式发展背后最初的挑战与使命——彼时,我国气象数据领域正面临各种问题。

20世纪90年代末,我国气象数据事业正处于亟待整合与升级的关键阶段。“有数据但难共享,有资源但未盘活”是当时的现实困境。而此时,美国、欧洲等发达国家和地区随着空间数据基础设施计划的实施,已先后建立了信息交换网络体系,实现广泛数据共享。

“相较之下,国内各行业部门建立的科学数据库只限于行业内使用,或只针对行业需求服务,不同部门、不同地区的数据库标准各异,数据呈现碎片化,跨部门流通壁垒尤其显著,数据协同应用困难。”国家气象信息中心数据应用室副首席邓莉回忆道。

面对这些挑战,国家气象信息中心肩负起国家级气象数据管理、应用与服务的关键职责,成为推动数据开放共享的核心牵头力量。中心以打破壁垒、整合资源、激活数据价值为使命,为国家发展、社会服务与全球治理注入强劲气象动能。

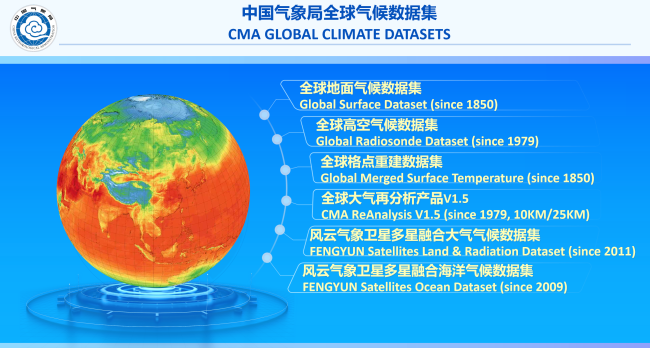

第五批气象数据开放共享目录

目标既定,政策的精准擘画与机制的健全完善,是推动气象数据事业从蓝图走向现实的关键——

2001年11月,中国气象局发布《气象资料共享管理办法》,拉开了我国气象数据开放共享的序幕。通过实施气象科学数据共享试点工作,中国气象局借助互联网向社会公众发布滚动3天的地面和高空观测资料,以及30年(1961—1990年)标准气候统计值等。

在科技部基础性工作重点项目“气象资料共享系统建设”支持下,自2005年起,《气象数据集核心元数据》《气象资料分类与编码》等一系列科学数据共享规范标准不断出台完善,在相关机制逐步健全的基础上,气象数据共享试点工作全面开展。

破局路上,技术的迭代升级与平台的优化完善成为关键突破口——

2004年“气象科学数据共享平台”正式上线,面向社会公益部门提供气象数据共享服务。

2011年,科技部、财政部认定23家国家科技基础条件平台,国家气象信息中心挂牌“气象科学数据共享中心”。

国家气象科学数据中心(中国气象数据网) 图片由国家气象信息中心提供

2015年,中国气象局发布第二批气象数据《基本气象资料和产品共享目录》,同步上线中国气象数据网V1.0……

随后,推动气象业务向“云+端”新业态转型的两大平台应运而生。“天擎”大数据云平台,管理16.6PB气象数据,支撑240个系统云化升级,业务效率提升2倍以上。配套的“天镜”监控系统实现全国气象业务集约化运维,覆盖35个国家级和300余个省级系统,保障了数据安全与高效协同。

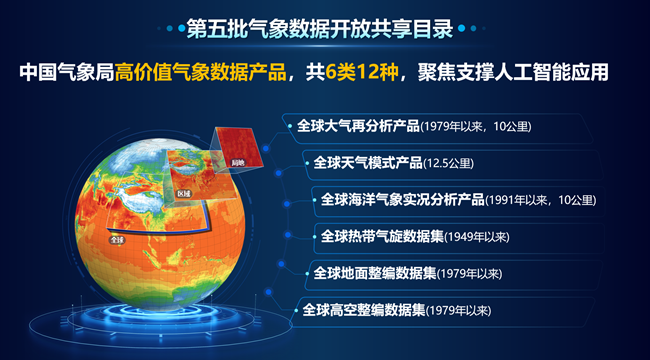

气象超算系统不断迭代更新。中国气象局新一代气象超算系统算力达60PFlops(每秒60亿亿次浮点运算),较前代提升6.5倍,新增智算算力9.9PFlops,实现北京、内蒙古、西安三地五套子系统布局。该系统支撑数值预报效率提升32%至50%,全球大气实况分析性能提升40%。

二十五载厚积薄发,气象数据开放共享的价值从“潜在”走向“显在”——

2023年2月,中国气象局基于中国气象数据网发布第三批气象数据产品,在2015年版本基础上数据种类由5类17种扩充至12类52种,同年7月发布的第四批气象数据种类拓展到12类106种。此后两年,气象数据和产品进一步拓展开放共享深度与广度。2024年发布人工智能气象大模型训练专题数据,涵盖地面、高空、卫星、雷达、数值模式等12种数据。

如今,以中国气象数据网为代表的气象数据共享服务,累计用户已突破62万,覆盖全国31个省(自治区、直辖市),广泛服务于环境、国土、水利、农业、海洋、林业、国防、经济等领域。而随着推动气象数据应用价值不断挖掘,2025年9月,中国气象局首次面向国际发布《中国气候数据产品国际共享目录(第一批)》,推动气象数据服务进入“全球覆盖、智能响应、场景融合”新阶段,为共建“一带一路”国家提供高效精准的科技支撑。

当先行先试结出硕果,经验的复制推广便更具意义。

信息中心工作人员在第七届中国-阿拉伯国家博览会介绍国家气象信息中心展位

2024年,在二十届三中全会上通过的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》中指出要“建设和运营国家数据基础设施,促进数据共享”。而在长期实践中沉淀出的气象数据共享的宝贵经验,正为其他公共数据领域破解发展难题、构建高效体系提供可复制、可推广的“气象样本”——

在数据治理方面,面向业务需求,各类基础气象观测数据资源的有效整合促进了高质量气象数据集与分析应用产品的研发,分类分场景打造适用于人工智能研发的基础训练与测试数据集,保障全球气象业务与科研所需数据安全可用。

在安全保障方面,依托气象综合业务监控运维平台和对外数据服务监管平台,实现数据、网络、系统、用户行为全流程状态可留痕、可管控、可追溯,推进全业务环节状态数据化并纳入日常监控,真正实现“业务数据化、数据业务化”。

全球大气实况分析实验产品

从“有数据难共享”的“信息孤岛”到“全球覆盖、智能响应”的开放新格局,从技术储备不足的起步探索到“天擎”“天镜”赋能的智慧升级,二十五年来,我国气象数据开放共享在国家战略引领下稳步前行。

风劲昂首再扬帆,奋楫笃行启新程。未来的气象数据共享,将以更智能的技术、更普惠的服务、更开放的姿态,在保障民生福祉、赋能产业升级、助力全球治理中续写新篇,让“数据暖流”持续滋养发展沃土,为建设气象强国、服务人类命运共同体注入源源不断的力量。

作者:张宏伟